Das zweite Parlament der Menschen

Vom 3. bis 5. Oktober 2025 fand das zweite Parlament der Menschen in Berlin statt.

Worum ging es?

Motto: Wie viele Klimaräte brauchen wir noch?

Fragestellung: Von Hitzetod bis Systemkrise: Warum versagt die Politik beim Klimaschutz? Und was können wir tun?

Ziel: Gemeinsam finden wir Wege zu einer neuen Handlungs- und Wirkmacht.

Beschlüsse & Abstimmungsergebnisse

Das zweite Parlament der Menschen hat mit über 50 Teilnehmenden in zwei sechsstündigen Online-Sitzungen und drei Präsenz-Arbeitstagen über politische Dysfunktionalität, Korruption und Klimaverbrechen geredet.

Dabei ist ein Systemabsturzbericht entstanden. Außerdem sechs Beschlüsse. Die Beschlüsse weisen die Richtung für alle, die das Parlament der Menschen anerkennen.

Zusammenfassung: Von den 45 Menschen, die Beschlüsse fassten, konnte jede*r ja oder nein/enthalten wählen. Folgendes sind die absoluten und Prozent-Zahlen der Zustimmung:

Erster Beschluss: (35) 77,7% – Mehr Bürger*innenbeteiligung – unabhängig, dauerhaft, verpflichtend

Zweiter Beschluss: (31) 68,9% – Wandel des gesellschaftlichen Wertesystems (Bildung zum Thema verantwortlicher Umgang)

Dritter Beschluss: (27) 60% – Neue Gesprächskultur, mehr Gemeinwohl

Vierter Beschluss: (29) 64,4% – Sozial gerechte CO2-Abgaben

Fünfter Beschluss: (41) 91,1% – Wirksame Gesellschaftsräte

Sechster Beschluss: (30) 66,7% – Abschaffung von „Schadarbeit“

Originalform der Beschlüsse

Alle Beschlüsse in Originalform – abgetippt und als PDF-Datei downloaden

Langform der Beschlüsse

Transparenzhinweis: Die folgende redaktionell bearbeitete Langform hat keinen Abstimmungsprozess mit den Teilnehmenden durchlaufen.

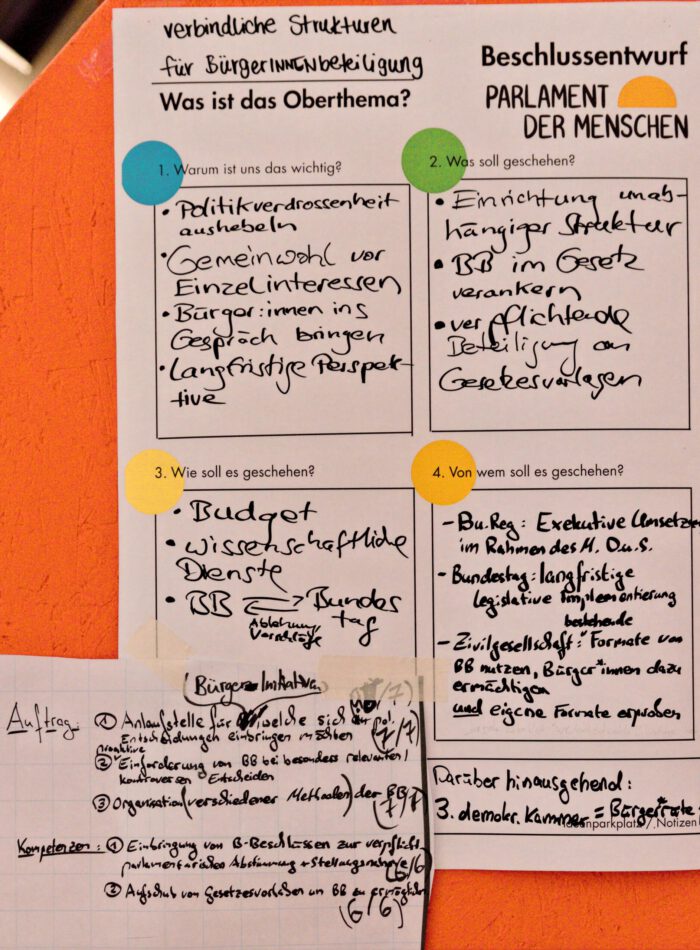

Erster Beschluss: Mehr Bürger*innenbeteiligung – unabhängig, dauerhaft, verpflichtend

Angenommen mit 77,7% der Stimmen

Es werden neue, unabhängige Strukturen der Bürger*innenbeteiligung geschaffen. Bürger*innenbeteiligung ist als verpflichtendes Element gesetzlich zu verankern und mit Budget auszustatten. Sie soll – neben dem Bundestag und dem Bundesrat – als dritte demokratische Kammer dauerhaft der legislativen Gewalt angehören.

Bundestag (BT) und Bürgerinnenbeteiligung (BB) stehen dabei im Austausch: Die Beschlüsse der BB werden dem BT zur verpflichtenden Abstimmung und Stellungnahme vorgelegt. Das neue Organ ist befugt, parlamentarische Gesetzesvorhaben aufzuschieben, um Bürgerinnenbeteiligung zu ermöglichen. Auch vor besonders relevanten oder kontroversen Entscheidungen im BT soll Bürger*innenbeteiligung eingefordert werden. Zusätzlich kann die BB dem BT Gesetzesvorschläge unterbreiten.

Um die Qualität der BB zu gewährleisten, können die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags hinzugezogen werden. Das neue Organ fungiert auch als Anlaufstelle für (bestehende) Bürger*inneninitiativen, die sich in politische Entscheidungen einbringen möchten.

Ziel ist es, der Zivilbevölkerung in Zukunft mehr Mitbestimmungsrechte zu geben, Politikverdrossenheit auszuhebeln und den Austausch zwischen Bürger*innen zu stärken.

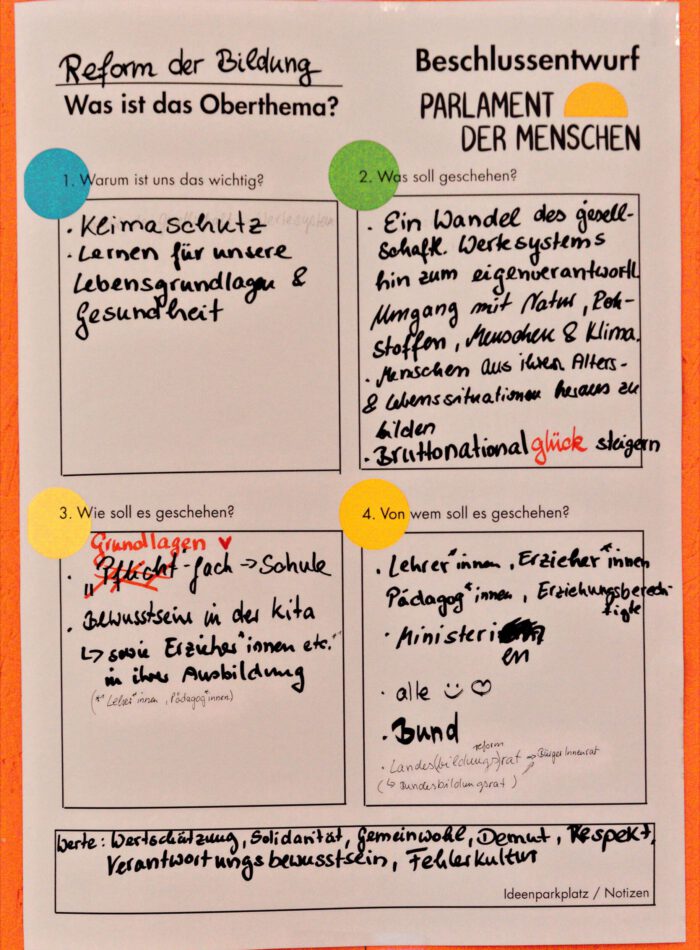

Zweiter Beschluss: Wandel des gesellschaftlichen Wertesystems (Bildung zum Thema verantwortlicher Umgang)

Angenommen mit 68,9% der Stimmen

Wir brauchen einen Wandel des gesellschaftlichen Wertesystems: Alle Menschen sollen von Grund auf lernen, mit unseren Lebensgrundlagen (Stichwörter: Natur, Klima, Rohstoffe), aber auch mit anderen Menschen verantwortlich umzugehen. Um dies zu erreichen, sollen Erziehungsberechtigte und Pädagog*innen (Kitas, Schulen) bereits im Kindesalter damit beginnen, ein entsprechendes Wertebewusstsein zu fördern. An Schulen wird ein entsprechendes Grundlagenfach eingeführt. Staatliche Strukturen wie Ministerien oder Bildungsräte ermöglichen auch Erwachsenen den Zugang zur entsprechenden (Aus-)Bildung.

Durch diese Reformen werden Werte wie Gemeinwohl, Solidarität und Wertschätzung vermittelt und so das Bruttonationalglück gesteigert.

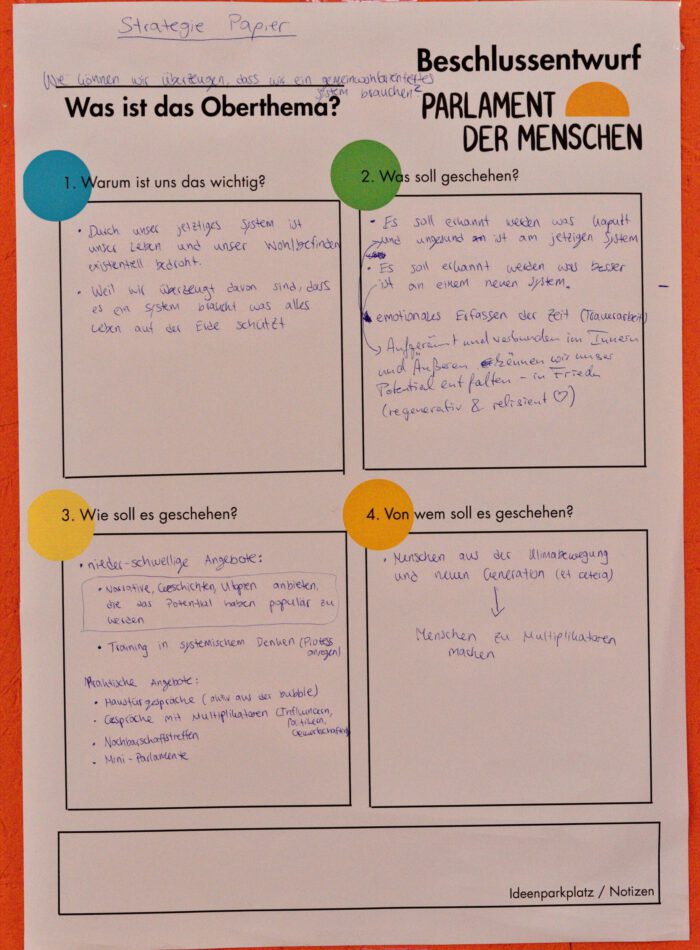

Dritter Beschluss: Neue Gesprächskultur, mehr Gemeinwohl

Angenommen mit 60% der Stimmen

Das gegenwärtige System ist kaputt und ungesund, unser Wohlbefinden und sogar unser Leben sind bedroht. Deshalb wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir ein gemeinwohlorientiertes System brauchen.

Dieses Bewusstsein kann durch eine neue Gesprächskultur entstehen: Verschiedene Akteure treten mit der Bevölkerung in Kontakt, etwa bei Haustürgesprächen, Nachbarschaftstreffen oder in den Mini-Parlamenten der Neuen Generation. Im Gespräch werden Narrative und Utopien angeboten, die das Potenzial haben, populär zu werden.

Wir wollen auch externe Multiplikator*innen (z.B. Influencer*innen, Gewerkschaften) einbinden und neue Menschen zu Multiplikator*innen machen. Dafür geben wir Trainings im systemischen Denken. Wir teilen unsere Vision von einem neuen, gemeinwohlorientierten System, das alles Lebendige schützt.

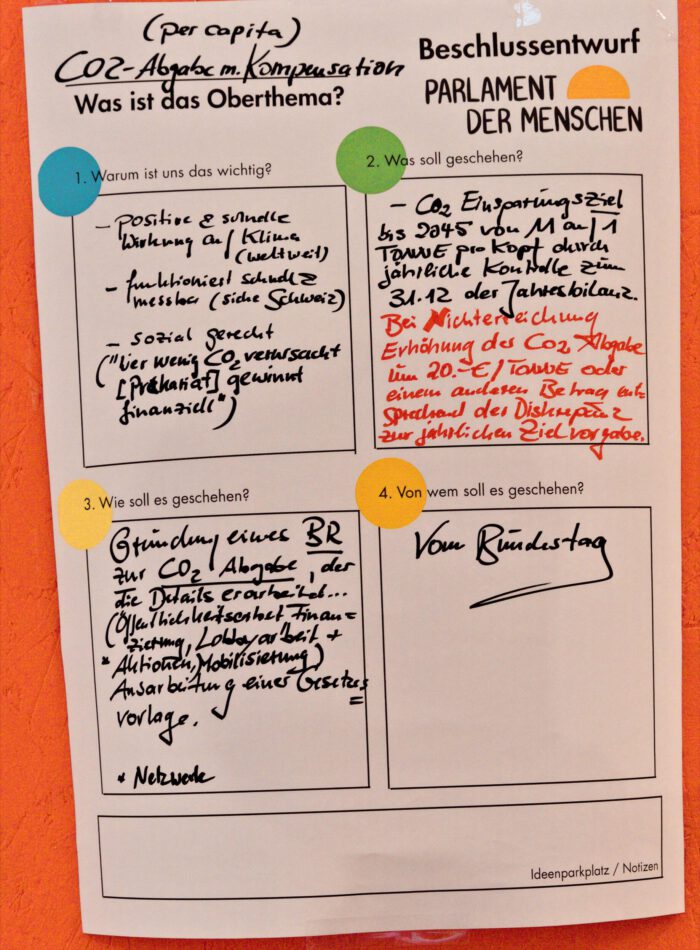

Vierter Beschluss: Sozial gerechte CO2-Abgaben

Angenommen mit 64,4% der Stimmen

Die CO2-Emissionen sollen bis 2045 auf 1 Tonne CO2 pro Kopf pro Jahr gesenkt werden. Aktuell liegt der durchschnittliche Pro-Kopf-Ausstoß bei etwa 10,3 Tonnen (Stand: 1/2025).

Um dieses Ziel zu erreichen, soll ein bundesweiter Gesellschaftsrat zum Thema entstehen. Der – vom Bundestag einberufene – Rat plant die Umsetzung einer sozial gerechten CO2-Abgabe und erarbeitet eine entsprechende Gesetzesvorlage.

Das Geld, das der Staat durch die CO2-Abgabe einnimmt, soll sozial gerecht zurückgegeben werden: Wohlhabende Menschen verursachen in der Regel viele Emissionen und zahlen entsprechend hohe Abgaben; Ärmere emittieren weniger Treibhausgase und gewinnen dadurch finanziell. Hintergrund: Deutschland hat das gesetzlich vorgeschriebene Ziel, bis 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Dafür muss der Wert laut Umweltbundesamt unter 1 Tonne CO2 pro Person und Jahr liegen.

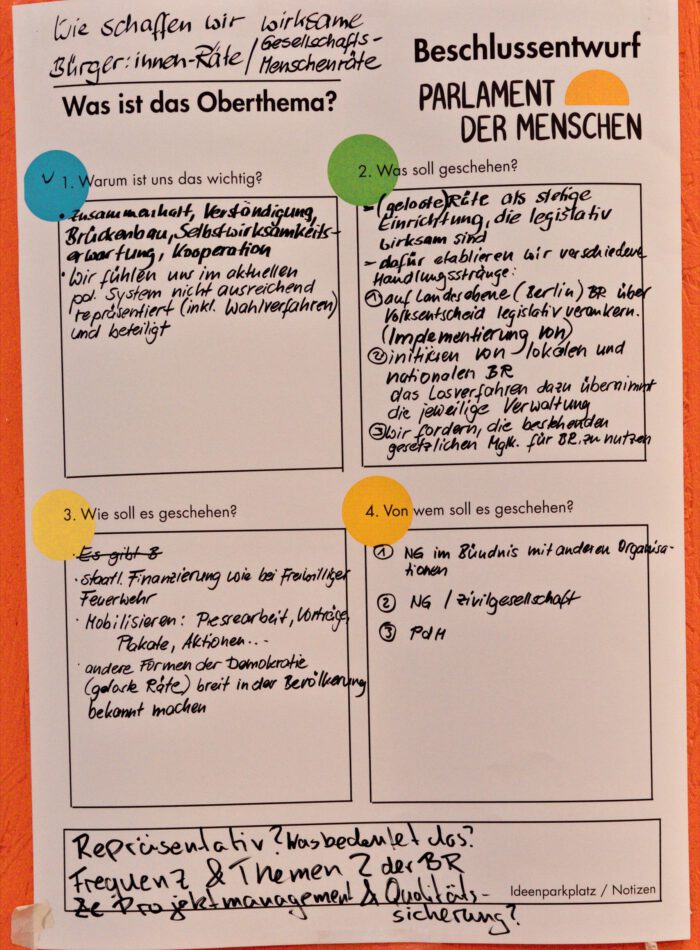

Fünfter Beschluss: Wirksame Gesellschaftsräte

Angenommen mit 91,1% der Stimmen

Geloste Gesellschaftsräte (Bürger*innenräte, Menschenräte) werden als dauerhafte EInrichtungen etabliert – sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Sie haben legislative Befugnisse, können also Gesetze erlassen. Ihre Finanzierung erfolgt durch den Staat (wie z.B. bei den Freiwilligen Feuerwehren), das Losverfahren wird durch die entsprechende Verwaltung organisiert.

Die Gesellschaftsräte werden von der Neuen Generation im Bündnis mit anderen Organisationen und/oder der Zivilgesellschaft ins Leben gerufen. Um die Räte zu verankern, können bestehende Gesetze wie der Volksentscheid genutzt werden.

Ziel ist es, diese andere Form der Demokratie breit in der Bevölkerung bekannt zu machen, Verständigung, Brückenbau und Selbstwirksamkeit zu fördern und – langfristig – die politische Repräsentanz der Bevölkerung zu erhöhen.

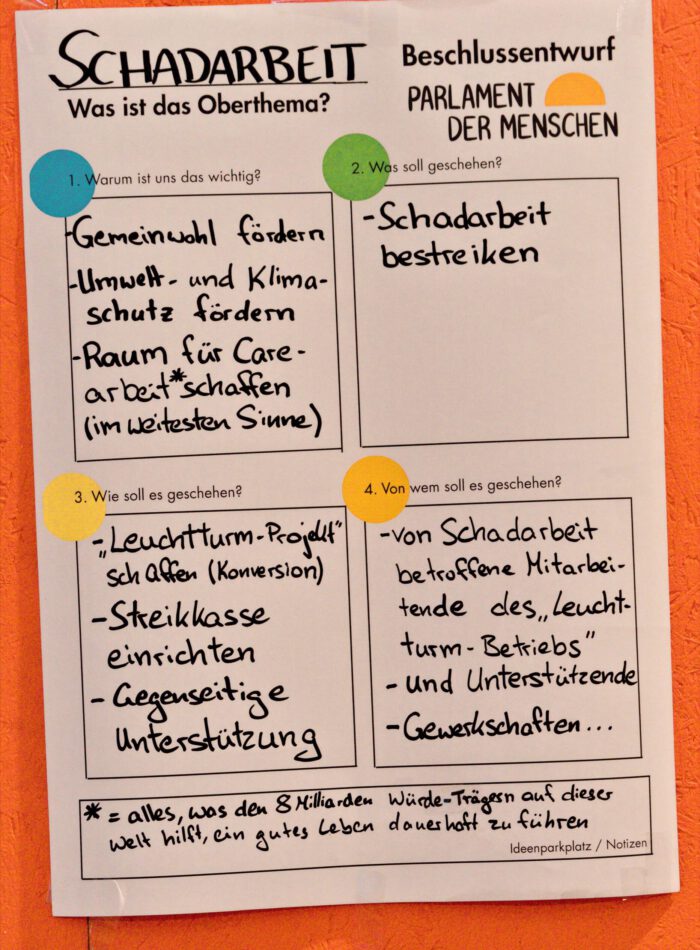

Sechster Beschluss: Abschaffung von „Schadarbeit“

Angenommen mit 66,7% der Stimmen

Sogenannte „Schadarbeit“ muss beendet werden. Schadarbeit ist Arbeit, die dem Planeten oder der Allgemeinheit schadet, häufig geht sie zusätzlich mit prekären Beschäftigungsverhältnissen einher. Ihre Abschaffung senkt das wirtschaftliche Arbeitsvolumen, sodass alle Berufstätigen mehr Zeit für Care-Arbeit und Fürsorge haben. Ziel ist es, das Gemeinwohl und den Schutz unserer Lebensgrundlagen zu stärken.

Dieses Ziel soll durch einen Generalstreik erreicht werden. Dafür wird zunächst ein Leuchtturmprojekt ins Leben gerufen. Die Mitarbeitenden des Leuchtturmbetriebs bestreiken ihre Schadarbeit. Unterstützt werden sie unter anderem von Gewerkschaften.

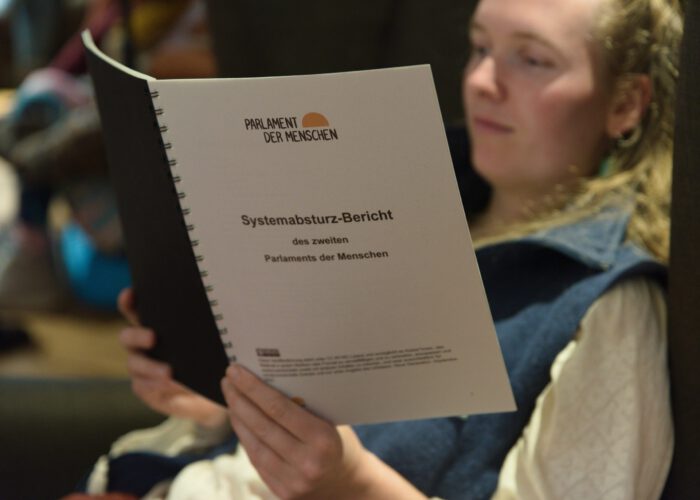

Systemabsturz-Bericht

Am 13. und 20. September haben sich die gelosten Parlamentarier*innen auf die Präsenztage in Berlin vorbereitet. In zwei Online-Sessions haben sie über politische Dysfunktionalität und politische Korruption gesprochen. In Gruppenarbeiten wurde intensiv über die Fallbeispiele gesprochen, die aus dem vorhergehenden Crowdsourcing stammen.

Alle Ergebnisse dieses Prozesses sowie die einzelnen Arbeitsschritte mit allen Materialien wurden im Systemabsturz-Bericht dokumentiert.

Ein großer Dank geht an alle Teilnehmenden, die mit ihrem Engagement zu den Ergebnissen beigetragen haben!

Ein Auszug:

“Die beiden Online-Sessions haben deutlich gemacht, dass die gegenwärtigen politischen Herausforderungen weder auf einfache Schlagworte noch auf einzelne Schuldige reduziert werden können. Sowohl im Bereich der Dysfunktionalität als auch bei der Korruption zeigte sich, dass die eigentlichen Probleme weniger in isolierten Fehlhandlungen liegen, sondern vielmehr in komplexen Strukturen, unklaren Verantwortlichkeiten und einem Mangel an Transparenz, Verständlichkeit und Vertrauen.”

Expert*innen-Input

Für die inhaltliche Arbeit der gelosten Parlamentarier*innen wurden ausgewählte Video-Inputs produziert.

Herzstück sind die beiden Präsentationen zur Studie “Klimaräte in Deutschland”, die im Rahmen der Vorbereitung vom Redaktionsteam des Parlaments der Menschen durchgeführt wurde.

Dazu kommen ein Interview mit Marco Bülow (ehemaliger Bundestagsabgeordneter) zum Thema Korruption sowie

ein Interview mit Janosch Pfeffer Institut für Nachhaltigkeitsgovernance der Leuphana Universität Lüneburg zum Thema Klimaräte und Politik.

Marco Bülow – Korruption

Klimaräte in Deutschland – Forderungen

Klimaräte in Deutschland – Umsetzungshindernisse

Interview mit Janosch Pfeffer

Unterstützung

Deine Spende hilft, dass auch das dritte Parlament der Menschen stattfinden kann.